|

|

|||||

|

|

||||

|

|

|

||||

|---|---|---|---|---|---|

|

|||||

|

|||||

- Nous avons vu combien l'int�r�t des hommes pour les abeilles est r�pandu dans le monde entier depuis la pr�histoire, et nous allons maintenant donner une id�e de son influence sur l'imaginaire religieux et culturel dans l'antiquit� et plus globalement dans certaines cultures.

- EGYPTE

- CRETE

- HITTITES

- INDE

- L'EGYPTE

ETYMOLOGIES - "Le nom de l'abeille est caract�ris�

par les s�ries suivantes en �gyptien : bi.t (Wb

I, 434, 1-6), cf bi.t, honey flee < cff mouche (Wb I, 182,14-16).

La gu�pe est connue et identifi�e : bjw gu�pe

FECT III,110 3). L'apiculture est attest�e d�s

la V� Dynastie : byy.t-y, apiculteur, copte ebeit apiculteur,

ebiw, miel. D�motique : iby, miel. La transcription du

W�rterbuch* est bjtj, apiculteur (Wb I, 434, 13-15), bjt,

miel (Wb I, 434, 6-12). "Le mot d�rive de by.t, abeille"

et n'appartient pas au vocabulaire s�mitique 4.

Le vocabulaire �gyptien consacr� � l'abeille et au miel croise un lexique africain vari�, un ensemble de donn�es qui m�rite que l'�tude que j'avais �bauch�e il y a une vingtaine d'ann�es soit revue et approfondie : by.t, miel, abeille, �voque le fang : abe, l'upoto : bwi, le buduma : buy, le bagbira : bui, abeille, le tunen : buoy, miel ; cf, cf.w mouche, abeille (Wb I, 182,10), copte : af, ofe 5, le nupe : efu, l'openda : efo abeille etc..6. Enfin, nm, dieu des Abeilles, grec χ��ι, nous semble aujourd'hui encore �voquer les langues nilotiques : suk : kum-at, miel, nandi : kumi-at, et le mandingue : kum- abeille, kisekise : kumi, mande : komi 7." - extrait de : http://www.culturediff.org/CCdE6-Pfouma.pdf

- notes

- 3) Dimitri Meeks Ann�e lexicographique,

Volume 2, 1978, Cyb�le, Paris, 121

4 )Werner Vycichl Dictionnaire �tymologique de la langue copte, Peeters, Louvain,1983,38

5) Werner Vycichl opus cit�, 1983,38

6) Oscar Pfouma Histoire culturelle de l'Afrique Noire PubliSud, Paris, 1993, 164-176

7) O.Pfouma L’Abeille Royale in Carbet n�6, Fort-de-France, 1986, 103

- * W�RTERBUCH : Worterbuch der Aegyptischen Sprache (Dictionnaire de la langue �gyptienne), ouvrage de r�f�rence pour les �gyptologues, de Adolf Erman et Hermann Grapow, Akad�mie Verlag, Berlin, 1926 - 1953, r��dition de 1982 en 13 volumes.

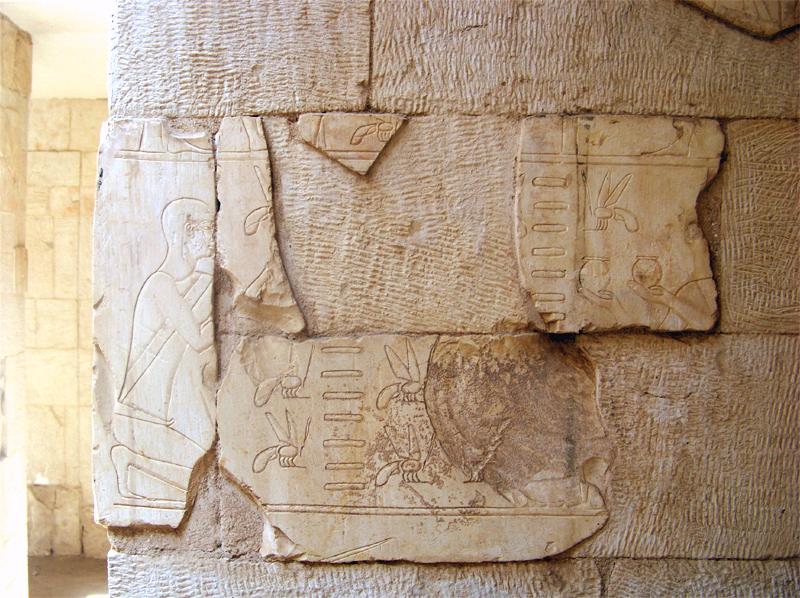

- Egypte, Abu Ghorab, pr�s d'Abousir (Abusir, Abu Sir)

- Bas-relief de la "salle des trois saisons", dans le temple solaire de Ne-user-re (ou Niouserr�-Ini), 6e roi de la Ve dynastie (vers 2407-2384).

- vers - 2400

- Catalogue du Mus�e National Egyptien

- Si le titre de Chancelier du miel* est attest� d�s la premi�re dynastie pharaonique

- (- 3200), la plus ancienne repr�sentation d'une sc�ne apicole serait celle du temple solaire d'Abou Gorab (Abu Gurob, Abu Ghurob, Abu Jirab), situ� dans le delta �gyptien (voir ci-dessus). Quant au premier texte relatif au miel issu d'une esp�ce d'abeille, il daterait de - 2100 environ et nous viendrait de M�sopotamie, plus exactement de Nippur (Nippour, voir carte ci-dessous), pr�s de Babylone. Par ailleurs, des textes relatifs � la propolis (mot grec signifiant "devant la cit�") auraient �t� trouv�s dans des tombes m�sopotamiennes de la m�me �poque.

- * CHANCELIER DU MIEL : Hilda M. Ransome, 1937, The Sacred Bee in Ancient Times and Folklore.

Irak, carte arch�ologique de

l'ancienne M�sopotamie (Assyrie, Akkad, Babylonie, Sumer)

Irak, carte arch�ologique de

l'ancienne M�sopotamie (Assyrie, Akkad, Babylonie, Sumer)

- Cependant, c'est dans l'Egypte des Pharaons que nous trouvons la plus grande richesse arch�ologique sur l'apiculture. Le miel y est principalement destin� � la table royale et il est tr�s souvent cit� dans les offrandes des temples royaux (images 5 � 7). Nous ne nous �tonnerons pas de ce que l'Egypte ancienne nous a l�gu� de nombreux t�moignages sur les abeilles et l'apiculture, puisque l'abeille est, d�s les premiers temps des royaumes pharaoniques, un �minent symbole (image ci-dessous). En effet, si la Haute-Egypte a pour symboles la couronne blanche et le roseau, le jonc (nysout) les embl�mes de la Basse-Egypte sont la couronne rouge et l'abeille (bity, biti). Ainsi, les premiers pharaons �taient-ils appel�s " Nysout-Bity", celui qui appartient au jonc et � l'abeille (images A et B, et 3).

- L'abeille a un r�le religieux attest� dans beaucoup de cultures antiques : �gyptienne, minoenne, grecque, etc. Offrande divine en Egypte, le miel est issu d'un animal

- divin :

- "Le dieu R� pleura et les larmes de son oeil tomb�rent sur le sol ; elles se chang�rent en abeilles" dit la l�gende (Lurker Manfred, The Gods and the Symbols of Ancient Egypt, Thames & Hudson, Londres, 1974). Neith, la d�esse arch�re, m�re du soleil, poss�de une Maison (temple) de l'Abeille � Sa�s (Nagy Istv�n: Du r�le de l'abeille dans les cultes de Basse �poque. Studia Aegyptiaca 1, (1974), 313-322). Min, dieu ithyphallique (qui pr�sente un p�nis en �rection) de la fertilit� � ses pr�tres fournisseurs de miel (Pierre Montet Journal of Near Eastern Studies, Vol. 9, No. 1 (Jan., 1950), pp. 18-27 ; Jean Leclant, L’Abeille et le Miel dans l’Egypte pharaonique in R. Chauvin Trait� de Biologie de l’Abeille, Paris, Masson, 1968, vol.5, 51-60).

- "Les Egyptiens figuraient aussi l’�me humaine sous la forme d’une abeille - conception que l’on retrouve chez les Bantu, les Tshaga, par exemple, pour qui �sous tous les rapports, les abeilles sont des �tres humains�. Chez les Nuer, �a man who respects pythons, respects also bees, because Nuer consider their markings to be like those of the python and will not kill them or eat their honey � 10. Le python du mythe rwandais �meurt d’un exc�s de miel�. Chez les Basari, les abeilles sont associ�es aux angoty, aux �mes des parents d�funts, hommes ou femmes 11.

- Notes :

- 10 E.Evans-Pritchard Les

Nuer, Payot, Paris,1938

11 M.Gessain Miel et d�veloppement de la personne chez les Bassari in S.de Ganay et A&J-P Lebeuf, D.Zahan Hommage � Marcel Griaule, Paris, Hermann,1987,145-156"

- extrait de : http://www.culturediff.org/CCdE6-Pfouma.pdf

- Alors que la nourriture est

un objet permanent de repr�sentation dans les tombes de

l'Egypte pharaonique, le miel y est rarement repr�sent�

et les sc�nes apicoles ne seraient que trois en tout et

pour tout, ce qui confirme ce qu'on pensait d�j�

sur le miel comme pr�rogative royale. La plus ancienne

de ces repr�sentations fun�raires se trouve dans

la Vall�e des Nobles � Louxor, l'ancienne Th�bes

(voir carte :

) sur les collines de Gourna (n�cropole

de Gournah), dans la tombe du vizir Rekhmir� (image 1 et 2). Dans Mat�riaux pour servir

� l'�tablissement d'un dictionnaire d'arch�ologie

Egyptienne (Bull. d. l'Inst. fran�ais d'arch�ol.

Orient. XIX), p. 163, Gustave J�quier (�gyptologue

suisse,1868-1946) d�crit ces sc�nes :

) sur les collines de Gourna (n�cropole

de Gournah), dans la tombe du vizir Rekhmir� (image 1 et 2). Dans Mat�riaux pour servir

� l'�tablissement d'un dictionnaire d'arch�ologie

Egyptienne (Bull. d. l'Inst. fran�ais d'arch�ol.

Orient. XIX), p. 163, Gustave J�quier (�gyptologue

suisse,1868-1946) d�crit ces sc�nes :

- "Sur un massif de ma�onnerie destin� � emp�cher l'acc�s du rucher � certains animaux nuisibles, sont plac�es l'une au-dessus de l'autre trois ruches cylindriques (image 2), ferm�es � leur partie post�rieure en forme de demi-sph�res. Un homme debout pr�sente devant les ouvertures des ruches, une coupe remplie de mati�res enflamm�es, pendant qu'un autre agenouill�, recueille � la main, sans l'aide d'aucun instrument, les g�teaux de miel qu'il d�pose dans des �cuelles; ces g�teaux sont de forme irr�guli�re et de petite taille; quant aux ruches, on peut estimer leurs dimensions, en tenant compte de la taille des deux hommes, � 0 m,60 de long sur 0 m,40 de diam�tre environ. (...) D'autres personnages sont occup�s � mettre le miel dans de grandes jarres, et peut-�tre, tout d'abord, � le faire �goutter pour le s�parer de la cire." (image 2)

- On trouve les autres sc�nes apicoles dans les tombes de Pabasa (Pabes, Pabusa) et d'Anch-Hor, deux grands personnages nobles qui ont occup� les m�mes fonctions � quelques ann�es d'intervalle, et enterr�s eux aussi, comme il se doit, dans la vall�e des Nobles, plus exactement dans la n�cropole de l'Asasif (El-Assasif, Assassif) :

- LA CR�TE

- Comme l'Egypte pharaonique, la Cr�te minoenne connaissait l'apiculture depuis la haute antiquit� et, comme elle, a int�gr� l'abeille dans son imaginaire religieux, sans que l'on connaisse bien sa symbolique, faute de documents � ce sujet. L'�quipe de Richard P. Evershed (Evershed et al*. 1997a) a d�couvert en 1997, � Mochlos (Est de la Cr�te), des traces de combustion de cire d'insectes, en particulier d'abeille, dans des lampes et des coupes coniques datant de la p�riode dite n�opalatiale (1700 - 1450 av. J.-C.) et C. Davaras a montr� la pr�sence de ruches, en particulier sur des id�ogrammes du lin�aire B en forme de ruches (C. Davaras, "A New Interpretation of the ideogram *168," Kadmos 25(1986) 38-43, mais aussi : C. Davaras, "Minoan Beehives," in Studies in Honour of G.E. Mylonas III (Athens 1989) 1-7). Influenc� par le commerce maritime avec l'Egypte, la Cr�te minoenne a produit de nombreux objets d'art sur le mod�le �gyptien. En ce qui concerne l'abeille, on les trouve dans le domaine des sceaux et des amulettes r�pertori�s dans l'important CMS (Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel : Corpus des Sceaux Minoens et Myc�niens, amulette num�rot�e II5: 314 ( image 9) qui, en Egypte, �tait une protection maternelle pour l'enfance (Dr L. Vance Watrous, Crete from Earliest Prehistory through the Protopalatial Period, dans Aegean Prehistory: A Review).

- * R. P. Evershed, S. J. Vaughan, S. N. Dudd, and J. S. Soles,"Fuel for Thought? Beeswax in Lamps and Conical Cups from Late MinoanCrete," Antiquity 71(1997) 979-985.

LES HITTITES

- Comme les �gyptiens ou les M�sopotamiens, les Hittites pratiquent l'apiculture et de vieilles tablettes d'argile en t�moignent, parmi les 25000 trouv�es � Hattusa (Hattousa, auj. Bogazk�y), la capitale du royaume hittite (vers - 1600 et - 1200), qui font partie de ce qu'on appelle "Lois Hittites", d�couvertes � Bogazk�y en 1906-1907 (ANET 188-197, seule traduction fran�aise, celle de Hrozn�,1922) et �crites en caract�res cun�iformes ou hi�roglyphiques. Le texte catalogu� AOF* 28/1 (2001) est un texte de loi codifiant l'apiculture : Aux paragraphes 91-92, il est trait� du vol d'abeille. La loi s'interroge sur la preuve du vol, les abeilles ne poss�dant pas de marque distinctive de propri�t�. "La formule parnaššeya šuwaizzi (� 91) d�note la r�paration du dommage sur les biens du fautif et non plus sur sa personne comme c'�tait le cas � un stade ant�rieur du droit hittite. Le vol de ruches (� 92) �tait passible ant�rieurement de mort par piq�res d'abeilles. Elles ex�cutent la sanction en tant que victime du d�lit (dont la punition est prononc�e par les hommes), peut-�tre parce qu'elle sont assimil�es � des divinit�s mineures."

- extrait de : http://chroniqueassyrio.free.fr/hittites.htm

* AOF : H. Winckler, Altorientalische Forschungen 1-3 (Leipzig 1897-1906); Berlin 1974 ff.).

- "Un mythe hittite* le concernant nous est parvenu, auquel on a donn� le titre du "Dieu qui dispara�t". A la suite d'une col�re, T�l�pinu [Telepinu, Telebinu, Telepinou, Telipinu, Telepinus, NDE]"s'en alla et emporta avec lui le grain". Le grand dieu-soleil, qui offrait une f�te � laquelle il avait invit� mille dieux, s'inqui�ta, car ses convives se gav�rent sans pouvoir se rassasier, burent sans parvenir � �tancher leur soif. On comprit que c'�tait � cause de la disparition de T�l�pinu. Dans le monde d'en bas, les animaux domestiques �taient abattus, la brebis n�gligeait son agneau, les arbres se dess�chaient, les rivi�res se tarissaient. Les dieux* envoy�rent l'abeille � la recherche de T�l�pinu; elle le trouva endormi et le piqua pour l'�veiller, ce qui provoqua la col�re du dieu, qui fit arr�ter les sources, et qui entreprit de d�truire l'humanit� et le b�tail. Seule l'intervention de la d�esse Kamush�pa parvint � le calmer gr�ce � sa magie et � la pratique des rites. Il semble que T�l�pinu ait �t� en m�me temps un dieu de l'Orage, ce qui explique son mythe, d'autres mythes du m�me type (disparition du dieu) concernant les dieux de l'Orage, et marquant la relation que les anciens agriculteurs avaient faite entre la f�condit� de la terre et les pluies d'orage."

- extrait de : http://arethuse1.free.fr/dico-divinite.php

* MYTHE HITTITE : les versions des mythes de Telepinu et du dieu de l'orage se trouvent dans diff�rents recueils de textes hittites, en particulier les corpus allemand KUB (Keilschrifturkunden aus Bogazkoy) en particulier KUB 17.10 et 33.1 � 33.14, am�ricain ANET (Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament) ANET 126.7 � 126.9 et fran�ais CTH (Catalogue des textes hittites, Emmanuel Laroche, 1971) CTH 322-336.

Ils dateraient du roi Telepinu, fils de Suppiluliuma Ier ( Soupilouliouma, vers - 1525 - 1500)

- * DIEUX : plus exactement la d�esse-m�re, Hannahanna, la m�re de tous les dieux.

L'INDE

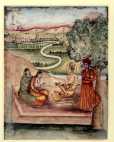

- Inde, Ghulam Reza, actif vers 1780-1782, British Museum, Collection Johnston, 003216 - J.51,17, dessin au lavis.

Kamadeva, le dieu indien du d�sir et de l'�rotisme, est assis devant un couple sur un pi�destal et sous un manguier (la mangue est un symbole de sensualit� f�minine). De sa main gauche, il tient un arc tendu par un fil d'abeilles noires, et dans sa main droite, des fl�ches pourvus de f�ts fleuris. Le "chaperon", debout, tient dans sa main une fleur de manguier.

- Le continent indien savait comment tirer le sucre de la canne depuis la haute antiquit� mais son usage ne semble pas s'�tre g�n�ralis� avant le IIIe si�cle avant notre �re, avant lequel le miel a �t� surtout utilis� � sa place. Comme en Orient, le miel y est associ� au divin depuis la haute antiquit� et nous le montrerons de quelle mani�re par divers exemples.

Les premiers t�moignages �crits � son sujet seraient dans les lois de Manu, nom donn� au Manava-Dharma-sastra (ou Manusmriti), r�cit m�trique sanscrit transcrit vers les IIe/Ier si�cles avant notre �re, � partir d'une tradition tr�s ancienne, peut-�tre vers - 1500, cens�e venir du p�re de l'humanit� lui-m�me, Manu, l'Adam hindou cr�� par Brahma.

- Les lois de Manu citent souvent le miel, dont tout enfant m�le devrait �tre aliment� avant la coupure du cordon ombilical, en plus d'or et de beurre (Ch II, � 29), qui coulera au mieux si l'�tudiant brahmane r�cite quotidiennement le Veda (Ch II, � 107), dont devra s'abstenir le brahmane, avec la viande, les parfums, les �pices (Ch II, �177). L'�tudiant "dipl�m�" (snataka) pourra tourner sa main droite en passant devant des choses sacr�es, tels un monticule de terre, une vache, une idole, un Brahmane, le beurre clarifi� , le miel, des arbres v�n�rables, un carrefour (Ch IV, � 39). Un Brahmane peut accepter de quiconque du miel, mais aussi du combustible, de l'eau, des racines ou des fruits (Ch IV, � 247). Mais un �tudiant qui mangerait du miel ou de la viande accomplirait ensuite un simple krikkhra (sorte de punition, ch XI, � 159). Enfin, quiconque volerait du miel serait transform� en insecte piquant, du grain en rat, de l'or en grenouille, du lait en corneille, des condiments en chien, du beurre clarifi� en ichneumon

- (ch XII, � 62).

- Par ailleurs, dans les r�cits sacr�s, toujours, le miel fait partie des cinq nourritures c�lestes, ou Panchamrita (पञ्चामृत : pa�camrta, panchamrit, pancamrit, du sanscrit pan, pa�ca, cinq et amrit, amrta, mrita : immortel, immortalit�, qui d�signe aussi le nectar d'immortalit� obtenu lors du barattage de la mer de lait originelle par les Devas et les Asuras, � l'aube de l'humanit�. Les quatre autres �l�ments sont : le lait de vache, le yaourt, le ghee (ou gh�, beurre clarifi�) et la m�lasse (sirop r�siduel de sucre de canne), nourritures offertes durant des c�r�monies cultuelles.

- "LA GRANDE D�ESSE DES AŚVIN

Jean Przyluski, du Coll�ge de France

- Dans un hymne de l'Avesta

qui est consacr� � la d�esse An�hita,

celle ci est repr�sent�e tenant � la main

un paquet de verges. A Rome et en Gr�ce, le culte de la

D�esse M�re s'accompagnait de flagellation. Dans

un hymne de l'Atharva Veda consacr� � la

Grande D�esse Aditi, elle est appel�e madhukacaśa

"celle dont le fouet est de miel" En comparant jadis

ces t�moignages, j'ai suppos�, d'accord avec les

ethnologues, que la fustigation �tait destin�e

soit � renouveler la vie des �tres, soit �

augmenter leur vigueur ou leur pouvoir reproducteur. Partant

de l�, on comprend que la Grande D�esse, qui pr�side

au renouveau et � la f�condit�, ait pour

attribut le fouet dans l'Inde v�dique, les verges en Italie,

en Gr�ce et dans l'Iran.

Si, dans l'Atharva Veda le fouet (kaśā) de la d�esse est compar� au miel (madhu), c'est sans douta parce que le miel est, entre tous les aliments, celui qui donne la vigueur et entretient la vie. Miel et fouet ont la m�me fonction: ce sont des stimulants; ils accroissent, renouvellent la vie des �tres. II �tait donc naturel de les unir en un seul nom : madhukaśā.

Mais tandis que l'Atharva Veda associe ces notions � la D�esse M�re, le Rg [Rig, NDE] Veda en fait plut�t les attributs d'un couple de dieux: les Aśvin. Ils y re�oivent l'�pith�te madhvĭ qui n'est appliqu�e en outre qu'aux plantes et aux vaches et que Bergaigne traduit par "donnant la liqueur". Cette liqueur est le madhu ; elle est un gage de force, de vie, d'immortalit�. Le char des Aśvin transporte cette liqueur, qui y est contenue dans une outre, et les Aśvin en arrosent le p�turage. Un autre attribut des Aśvin est le fouet et, de m�me que le fouet d'Aditi est appel� madhukaśā, celui des Aśvin est �galement d�sign� ainsi."

- D�riv� de madhu, le madhupa ou madhupak est une boisson de miel et de yaourt que la mari�e hindoue offre (par l'entremise de son p�re le plus souvent) � son nouvel �poux lors de la c�r�monie de mariage, quand elle n'offre pas le kasaar, une sucrerie � base de riz grill� et de miel.

- Dans le Rig-Veda, toujours, les fr�res Rbhu (ou Ribhu) passent pour avoir �t� les premiers Aryens � avoir construit des ruches en roseau et en paille dans lesquelles un essaim �tait fix� (Dave; Joshi et al 1980). L'apiculture indienne traditionnelle est constitu�e pour une grande part de ruches-troncs ruches en pots, toutes deux couch�es (apiculture horizontale), pos�es sur quatre tr�teaux ou d�pos�es dans des trous profonds. Comme dans toute l'Asie, cette apiculture coexiste avec la r�colte sauvage du miel, qui restera (ou qui demeure) une activit� importante dans beaucoup de r�gions du monde.

- Le Mah�bh�rata �voque des ruchers ("jardins d'abeilles"), des gardiens de ruchers, de la production de pollen, qui indique que l'apiculture �tait d�j� assez d�velopp�e et que le commerce du miel �tait dynamique. Comme dans beaucoup de textes hindous, le miel y est symbole, ici du plaisir et du d�sir (Livre XI, le Striparvan ou Livre des Femmes) :

- "Dhrtarastra demande � Vidura, son demi-fr�re : "Montre-moi un chemin clair � travers les sombres fourr�s du dharma." En r�ponse, Vidura raconte cette parabole (XI, 5-7) :

- "On raconte qu'un br�hmane, retomb� dans l'immense cycle des r�incarnations, se trouva dans une for�t imp�n�trable, regorgeant de grands fauves,

- Infest�e de tous c�t�s par des lions, des tigres, des �l�phants par milliers, terribles et affam�s, faisant peur � la mort elle-m�me. A cette vue, son coeur tomba dans une d�tresse extr�me. Il se troubla et ses cheveux se dress�rent sur sa t�te.

- Il parcourut cette for�t, courant de-ci de-l�, cherchant de tous c�t�s, se demandant : O� me r�fugier ? Tremblant de peur, il fuyait, cherchant � se glisser entre les fauves, mais il ne pouvait s'�loigner ni leur �chapper.

- Il d�couvrit que de tous c�t�s des filets encerclaient cette for�t sinistre et qu'une femme gigantesque l'enserrait dans ses bras. Cette for�t �tait cern�e par des serpents � cinq t�tes, hauts comme des montagnes, hauts comme des arbres �normes touchant le ciel. Au milieu de la for�t, il y avait un puits obstru� de lianes dissimul�es sous des touffes d'herbe. Le br�hmane tomba dans ce puits masqu�, et resta suspendu dans ce conduit tiss� de lianes. Il pendait l�, la t�te en bas et les pieds en l'air, comme un gros fruit d'arbre � pain accroch� � son p�doncule. Et m�me l�, il lui arriva encore un malheur : il vit au fonds du puits, un �norme serpent, et au bord de la margelle un grand �l�phant,

- Poss�dant six t�tes et douze pattes, tachet� de noir, qui s'approchait peu � peu de ce puits cach� par les arbres et les lianes. Dans les branches de la liane � laquelle il �tait suspendu, habitaient toutes sortes d'abeilles sauvages qui le terrifiaient. Elles avaient d�j� r�colt� leur nectar. Sans tr�ve, elles s�cr�taient ce miel, savoureux pour toutes les cr�atures. Il n'y a pas que les enfants � l'aimer, � vaillant Bharata ! De partout coulaient sans cesse des ruisseaux de miel. Cet homme, suspendu, buvait � tous ces ruisseaux et, dans ce p�ril, boire n'apaisait pas sa convoitise. Insatiable, il en d�sirait toujours plus ! Il n'�tait pas d�tach� de l'existence. Et m�me dans cette situation, le d�sir de vivre �tait enracin� en lui. Des rats blancs et noirs rongeaient la liane � laquelle il �tait suspendu.

- La peur des fauves, la peur de la femme terrible � l'or�e des bois, la peur du serpent au fonds du puits et de l'�l�phant pr�s du bord. La peur que la liane ne tombe � cause des rats, voil� ses cinq peurs, dit-on. Mais la sixi�me, la plus grande, c'�tait la peur des abeilles jalouses de leur miel. Et pourtant, m�me l�, dans cette situation, rejet� dans l'oc�an de la r�incarnation, il n'�tait toujours pas d�tach� de l'existence !

- (...)

- La grande for�t vierge dont il a �t� question, c'est la r�incarnation. Cette for�t est dangereuse en effet, comme la jungle de la r�incarnation ici-bas.

- Les b�tes sauvages qu'on a montr�es, ce sont, d'apr�s les sages, les maladies, et la femme gigantesque qui domine la for�t, ils disent que c'est la vieillesse qui d�truit le teint et la beaut�. Le puits qui se trouve l�, � roi, c'est le corps de ceux qui se sont r�incarn�s. Le grand serpent au fond, c'est la mort, la fin de tous les mortels, celle qui emporte tout.

- La liane au milieu du puits, � laquelle l'homme est accroch�, c'est le d�sir de vivre des mortels. Ils disent que l'�l�phant � six t�tes au bord du puits, qui s'approche sournoisement de la liane, � roi, c'est l'ann�e : ses six t�tes sont les saisons, ses douze pattes les mois. Ils disent que les rats qui s'emploient constamment � ronger la liane, ce sont les jours et les nuits des �tres vivants.

- Les ruisseaux de miel qui coulent nombreux, il faut savoir que ce sont les plaisirs et les d�sirs o� se plongent les hommes. Les sages qui comprennent que la roue de la r�incarnation fonctionne ainsi, brisent les cha�nes qui les attachent � cette roue."

- extrait de : http://www.neurom.ch/mbh/206.htm

- Le Brahmanda-purana (12000 vers) est probablement le texte le plus r�cent des Puranas (pouranas, en sanscrit : पुराण, "�crits des anciens temps"), dix-huit textes sacr�s de l'Inde dont la r�daction se situerait entre - 400 et + 1000, mais qui sont cit�s par les Upanishads (vers -700 au XXe si�cle) et le Veda (vers -1800 � -300), plus ancien encore, ce qui attesterait de la haute antiquit� de ces textes. On y trouve l� aussi une m�taphore morale utilisant l'abeille et son miel :

"Un jour qu’il allait au hasard dans la for�t, il rencontra le Roi Yadu qui, le voyant si heureux, lui demanda le secret de ce bonheur et le nom de son Guru. Datt�treya r�pondit : “ Le Soi seul est mon Guru. J'ai �galement appris la Sagesse de vingt quatre autres individualit�s. Ainsi sont-ils aussi mes Guru". Datt�treya indiqua le nom de ses vingt quatre Guru et parla de la Sagesse que chacun d'eux lui avait transmise : “Les noms de mes vingt quatre Guru sont la Terre, l’Eau, le Feu, le Ciel, la Lune, le Pigeon, le Python, l’Oc�an, le Papillon de nuit, l’Abeille noire, les Abeilles, l’El�phant, le Cerf, le Poisson, la Danseuse Pingala, le Corbeau, l’Enfant, la Servante, le Serpent, le Fabriquant de fl�ches, l’Araign�e et le Scarab�e.- (...) D'une maison, j'obtins un peu de nourriture, d'une autre encore un peu, et ainsi j'apaisai ma faim. Je ne suis pas une charge pour le ma�tre de maison. Cela, je le tiens de l'abeille noire* qui collecte son miel de toutes sortes de fleurs. Les abeilles ont beaucoup de mal � collecter de quoi faire le miel, mais qu'un chasseur arrive, il prend tout en un instant. Ceci m'enseigna qu'il est inutile d'amasser des biens. "

- extrait de : http://ganapati.club.fr/dieux/trimurti.html

- * ABEILLE NOIRE : bhramara en sanscrit, peut d�signer un bourdon, un faux-bourdon bien noir de l'esp�ce apis dorsata, mais aussi toute esp�ce d'abeille, dont la d�nomination courante est : "bha". A noter qu'un exercice respiratoire de yoga (ou pranayama) se nomme en sanscrit bhramari, tir� du nom du faux-bourdon (bhramara), car la technique produit un son simulant le bourdonnement du m�le de l'abeille. Le miel issu d'Apis dorsata porte le m�me nom, tandis que celui d'apis cerana indica est nomm� maksika et celui d'Apis florea s'appelle ksaudra.

- Parmi les dieux hindous, on n'oubliera pas de citer Krishna (Krsna, Krisna), intimement li� � la nature de l'abeille, comme le disent po�tiquement les berg�res (gopis) amoureuses du Seigneur des Seigneurs, dans le Bhagavatam, �crit du l�gendaire compilateur du Mah�bh�rata, Vyasa (voir plus haut) :

- "A l’�poque, Vyasa �tait un vieil homme, m�ri par l’acquisition de la connaissance, et jouissant d’une grande r�putation pour sa stature spirituelle et le travail monumental qu’il avait accompli. Sa qualit� de visionnaire profond inspirait aussi le respect. En d�pit de tout cela, quelque chose de profond�ment ancr� en lui restait insatisfait. Son mental �tait rempli d’agitation et une sensation d’inachev� le tourmentait. Au milieu de cette crise profonde dans laquelle il sombrait, son ami Narada vint lui rendre visite. Narada �tait bien connu pour sa compassion et son amour universel. Il se rendit imm�diatement compte de la situation difficile dans laquelle se trouvait son ami, cette si grande �me, et il lui offrit l’avis suivant: “�, grand sage! La connaissance m�ne � un niveau de ma�trise intellectuelle �lev�e. Mais, comme la connaissance se concentre sur la pens�e rationnelle, elle vide le cœur de son amour. Au contraire, l’amour rend la vie plus paisible. L’amour ajoute beaucoup de douceur � la vie. L’amour anime la vie en la d�barrassant du poids de la connaissance et de la fatigue de l’action. L’amour est l’�l�ment d’int�gration qui nous permet de manifester la perfection et la beaut� dans nos vies. Tu as sans aucun doute accompli un travail inimaginable pour l’humanit� mais tu ne t’es pas encore pench�, malgr� toute ta sagesse, sur les avantages qu’on peut retirer de l’amour. Le moment est venu de m�diter sur l’amour et de composer une œuvre sur l’amour.”

- Vyasa prit � cœur l’avis de Narada et �crivit son œuvre bien connue le Bhagavatam. Lorsqu’il eut achev� cette grande œuvre sur l’Amour Divin, Vyasa chercha dans son entourage la personne � qui confier son nouveau tr�sor et son choix s’arr�ta sur son fils Suka, un Paramahamsa pur et plein de d�votion, � la hauteur de la t�che. C’est pourquoi la Voie de l’Amour devint la Voie des Paramahamsas. Plus tard Suka transmit ce message sacr� au roi Parikshita, un descendant de Krishna et d’Arjuna. La majeure partie de l’œuvre d�crit l’amour entre Dieu et ses d�vots et le reste est d�di� � Krishna et aux Gopis.

- L’amour des Gopis de Brindavan est un exemple sans �gal du Supr�me Amour Divin. Elles aimaient Krishna comme s’ils ne faisaient qu’un seul cœur et qu’une seule �me. Krishna quitta Brindavan � l’�ge de dix ans en promettant aux Gopis qu’il reviendrait. Il alla faire ses �tudes au Gurukulam ou l’�cole du Gourou puis ils se trouva confront� � tant de probl�mes qu’il ne pouvait revenir. Mais il n’oubliait pas les Gopis et il leur envoya son cousin Uddhava avec un message.

- Lorsque Uddhava arriva � Brindavan il trouva plusieurs Gopis assises les yeux ferm�s, compl�tement absorb�es en m�ditation. Les heures pass�rent et elles n’ouvraient toujours pas les yeux. Finalement Uddhava eut l’impression qu’elles revenaient � la conscience corporelle et se dit qu’il pouvait toucher leurs pieds. Puis il h�sita craignant qu’elles ne le lui permettent pas. Au m�me moment, une abeille noire se posa sur l’un des orteils d’une Gopi. La Gopi se mit � parler � l’abeille: “� abeille, ne touche pas mon pied. Tu vas de fleur en fleur pour butiner le miel. Ta nature est la m�me que celle de Krishna qui butine l’amour et aime l’amour.” Uddhava profita de l’occasion pour leur adresser la parole: “Je suis Uddhava, un cousin de Krishna, et j’ai un message pour vous, une lettre. Vous pouvez la lire.” Les larmes se mirent � couler sur leurs joues et elles r�pondirent: “� Uddhava, ne sais-tu pas que nous ne savons pas lire? Nous ne connaissons qu’un seul mot, le mot amour. Nous ne l’avons pas appris dans un livre ni de quelqu’un d’autre mais de ce que nous ressentons en nos cœurs et nous l’avons d�di� � Krishna. Ne vois-tu pas les larmes dans nos yeux? Le simple fait de regarder la lettre en d�laverait l’encre. A quoi bon lire le message?” Uddhava r�pondit: “Dans ce cas, je vais vous le lire. Ecoutez toutes attentivement et concentrez y toutes vos pens�es.” Les Gopis, simples et sans �ducation, �clat�rent de rire: “� Uddhava on te croyait intelligent! Combien de pens�es te passent par la t�te? Nous n’avons de pens�e que pour Krishna. Quelle pens�e veux-tu que l’on t’accorde? Nos pens�es appartiennent d�j� � Krishna.” Tel �tait l’amour que ressentaient pour Krishna les Gopis de Brindavan, au mental et � l’�me uniques et sans d�tour."

- extrait de : http://www.kriya.asso.fr/french/passa2.htm

- Dans le Ramayana, l'autre grand po�me de l'Inde, qu'aurait �crit Valmiki (Valmiky) vers - 500, le miel coule � flots pendant le mariage des �poux parfaits Rama (avatar [litt. "descente"] de Vishnou) et Sit� (avatar de Lakshmi, �pouse de Vishnou ou Vishnu). Le miel est un attribut sup�rieur, divin, instrument de purification des �mes (Livre I) :

- "Les urnes, pleines de ces ondes, �taient d’or massif ; autour de leurs flancs, on avait tress� en guirlandes les jeunes pousses des arbres qui se plaisent au bord des eaux, m�l�es aux fleurs des nymph�as et des lotus. Des limons, des grenades, du beurre clarifi�, du miel, du lait, du caill�, de la vase m�me et de l’eau, envoy�s des plus saints tirthas, s’y m�laient � toutes les choses distingu�es par une influence heureuse." (...)

- "Pourquoi les brahmes [brahmanes, NDE] (...) ne versent-ils pas sur ton front du miel et du lait caill�, suivant les rites, pour donner � ce noble front la cons�cration royale ?" (...)

- "Les �mes, qui ont obtenu de na�tre dans une race comme est la tienne ne vont jamais dans une condition inf�rieure : tomb� de ce lieu-ci, va donc en ces mondes o� coulent des ruisseaux de miel."

extraits de "Po�me sanskrit de Valmiky", traduction d'Hippolyte Fauch�, �ditions A. Lacroix, Verborckhoen & Co, 1864.

- "De m�me que l'abeille assoiff�e de miel qui se pose sur le lotus* au coucher du soleil ignore que la fleur la prendra au pi�ge quand la nuit sera tomb�e, ainsi une personne ambitieuse, assoiff�e de gloire, est inconsciente de tous les dangers."

extrait du Pancatantra (Ier-IIe si�cles, anonyme, en sanscrit : "Le livre des Cinq" (chapitres)), fables moralistes et animali�res, peut-�tre le premier ouvrage indien traduit en langue europ�enne (au XIe si�cle, en grec).

- * LOTUS : l'image du lotus est fr�quente dans les textes sacr�s de l'hindouisme, souvent associ�e au dieu Vishnou, dieu de la trinit� (primurti) hindoue avec Brahma (dieu de la cr�ation) et Shiva (dieu de la destruction).

- sources textes :

- - Vie et Moeurs des abeilles de Maurice Mathis, Payot 1951 (mythologies)

- - Monier-Williams (1819-1899),

Sanskrit-English Dictionary' (�tymologie d'abeille en sanskrit)

- http://nefertiti.iwebland.com/timelines/topics/beekeeping.htm (abeille-histoire-egypte) - - http://www.culturediff.org/CCdE6-Pfouma.pdf (�tymologies)

- - http://www.ulg.ac.be/archgrec/IMG/aegeum/aegaeum18(pdf)/08%20Watrous.pdf (relations Egyptiens, Minoens et Myc�niens antiques)

- - http://www.asor.org/HITTITE/CTHHP.html (catalogue CTH)

sources images :

- - http://godieu.com/doc/babylones/figure42.html (lion mithra�que)

- - http://www.ibra.org.uk/Resources/PDF/bw.pdf (abu ghorab)

- - http://www.osirisnet.net/tombes/nobles/rekm/rekhmire.htm (tombe rekhmire)

- - http://villemin.gerard.free.fr/CultureG/Irak_fichiers/image002.jpg (carte m�sopotamie)

- - http://www.luxor.gov.eg/english/westbank/west%20bank.jpg (carte vall�e des nobles)

- - http://www.ancient-greece.org/images/maps/ancient-crete.swf (carte cr�te)

- - http://www.imagesonline.bl.uk/britishlibrary-store/Components/106/10694_1.jpg (kamadeva)

- - http://ccwf.cc.utexas.edu/~perlman/myth/knring.htm (anneau sigillaire isopata)

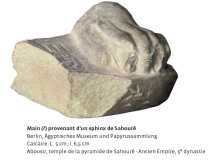

- - http://ing.all2all.org/media/d_TBBrochureSfinksFR_01186.pdf (sphink abousir)

- - http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:AncientEgyptianRelief-BeeHieroglyph-ROM.png (senusret)

- - http://www.flickr.com/photos/manna4u/523642070/in/photostream/ (pabasa)

- - http://www.flickr.com/photos/paulbeckers/6938704514/sizes/l/in/photostream/ (ank-hor)